Kia ora

ニュージーランドの鳥と言えば勿論キウイが有名ですが、キウィの他にもとても面白い特徴を持つ鳥が沢山ニュージーランドに生息しています。

今回はそのニュージーランドのユニークな鳥として、ロイヤル・アルバトロスを紹介します。実際にニュージーランドに来てロイヤル・アルバトロスを見ることが出来ない人のために、コロニーのライブストリーミングの動画をつけています。お楽しみください。

アルバトロスとは?

ロイヤル・アルバトロスというニュージーランドの固有種について紹介する前に、アルバトロス全般の特徴を紹介します。

- ミズナギドリ目の科、24種に分かれる

- albatross (アルバトロス)はスペイン語で大型の海鳥を意味する alcatraz に由来。alcatrazはアラビア語のペリカン al-qadus から派生。学名は学名 Diomedeidae、和名は信天翁(あほうどり)

- インド洋南部、南太平洋、太平洋に分布 (日本では伊豆諸島、尖閣諸島の一部に生息)

- 世界で最大の海鳥。最大全長107–135cm、翼開張は(羽を広げた長さ)300cm以上にもなる

- 一生の85%を海上で過ごす。飛行機に似た長くて細い翼を持つ。風の強い高所から風の弱い低所に急降下し、その勢いと風力の差を利用して再び高所へ上がること繰り返しながら、長時間羽ばたかずに飛翔する

- 2年毎に孤島などの繁殖地に戻って繁殖、雛を育てる

- 主食はイカ、甲類

- 平均寿命30年。

- 生殖率が低いことと、地球環境や生息地の変化により数が激減

ニュージーランドのロイヤル・アルバトロス

続いてロイヤル・アルバトロスを紹介します。

- アルバトロスの24種の内13種はニュージーランドで繁殖しています。これは世界でもっとも多い数です。また内9種類はニュージーランドの固有種です。

その中でロイヤル・アルバトロスはもっともよく知られている鳥と言ってよいでしょう。

1) ロイヤル・アルバトロスの特徴

- アルバトロスの中で最も大きく、オスで10.3キロ、翼の長さは3.45メートルになる

- Northern とSouthernの二つの種がある。Northernの翼の先は全体的に黒く、Southern は白く先端が黒みがかっている

- 寿命が長く40年生きる。中には62歳になる迄ひな鳥を孵した鳥もいる

- 孵化期間が鳥の中で最も長く11週間。夫婦で交代して卵を温め、卵から孵ったひな鳥は3-6日で卵から出る

- ひな鳥は親鳥が交代で育てる。親鳥が海に狩りしている間は雛は巣に残される。

- 雛鳥は8ヶ月して飛べるようになると気流に乗って飛び立ち、南アメリカ沖で3年ほど過ごしてまた戻ってくる

- 戻ってきた雄は翼を広げながら頭をもたげ、甲高い声を出してメスに求愛する

- 1年間に190,000 km の旅をする、冬の間はニュージーランド海域でみうけられる

- 遅い繁殖率、環境や地球の変化、漁業などで数が減っている

- チャタム島では食糧ととして捕らえられていたが、1921年に法律で禁止され現在は保護されていている。1985年の嵐でチャタム島のコロニーが破壊し、巣の数がそれまでの3%まで減ったが、現在は少しづつ復活している

- オッタゴ半島の先端 Taiaroa Head(タイロア・ヘッド)にコロニーがある。世界で唯一本土にあるアルバトロスのコロニーである

2) タイアロア岬;世界で唯一本土にあるコロニー

海上の孤島に巣作りをするアルバトロスですが、ニュージーランドの南島の Otago Peninsula ( オッタゴ半島)の先端の Taiaroa Head ( タイアロア岬)は例外で、世界にただ一つの本土にあるコロニーとして有名です。タイアロア岬では、アルバトロスの繁殖期間中は営巣や産卵、そしてひな鳥が成長する模様を見ることができます。

1914年に初めてNorthern Royal Albatrossesが飛行しているのが発見され、1920年に初めて卵が産まれましたが、天敵や好奇心旺盛な人々に邪魔されて孵化しませんでした。

その後鳥類学者の懸命な活動により天敵や人間に邪魔されることなくひな鳥が育ったのをきっかけに本格的な保護活動が始まり、現在は200羽以上のロイヤル・アルバトロスが過ごしています。

タイアロア岬は 夏に地面の温度が50度に上昇するほど暑くなりますが、それでもアルバトロスが飛来します。このため気温が上がる日はスプリンクラーで水を撒いて温度が下げられています。また、卵は人工で孵化され、ひな鳥が産まれるとすぐさま親鳥が抱えているダミーの卵と交換して巣に戻され、親鳥に育てられます。

3) ロイヤル・アルバトロス・センター

ロイヤル・アルバトロスの保護活動は地元のマオリ部族、ダニーデン市、自然環境保護省(D.O.C)によって行われています。

一般人もツアーに参加してロイヤル・アルバトロスを見ることができます。

ツアーは、タイロア岬に設けられた観察所からまじかでコロニーを見たり、船でアプローチしたり、それからプライベート・ツアーなど色々あります。

鳥が好きな方は、南島を訪れた際はこの珍しいツアーに参加されてみてはいかがでしょうか。

ツアーはロイヤル・アルバトロス・センターのサイトで予約できます。

ロイヤル・アルバトロス・センター自体は入場料無料で、ロイヤル・アルバトロスについてのビデオを見ながら色々学べるようになっています。

またこのタイアロア岬一帯では、オッタゴ・シャグ(鵜)、小型ペンギン、オットセイ、アシカなどの他のニュージーランドの野生動物を見ることができます。

★ Royal Albatross Centre

〇 住所 :1259 Harington Point road

Dunedin, New Zealand

〇 電話 : +64 3 478 0499

〇 メイル : resercations@albatross.org.nz

〇 HP : https://albatross.org.nz/

〇 入場料無料

〇 毎日会館

〇 ツアー例:

☆Albatross Classic 60分 NZD$54pp

ガイド付きでコロニー近くの観測所でアルバトロスを見る

☆Double Albatross Combo 120分 NZD$106pp

オッタゴ半島をクルーズしながら海上と、陸地の観測所からアルバトロスを見る

4) 自宅でもライブストリーミングで観れる!

ロイヤル・アルバトロスを是非見てみたいが、わざわざタイアロア岬まで行けないという方へ朗報です。タイアロア岬のコロニーの様子がライブでストリーミングされています。運が良ければひな鳥が翼や足をストレッチしているところなども見ることができます。

それからおまけとしてセンターの職員が孵化したばかりのひな鳥とダミーの卵を交換している動画も付けています。ほのぼのとしていますので見てみて下さい。因みに動画の中で職員がスプレイしているのは寄生ハエを防止用です。

マオリ族とアルバトロス

ニュージーランド先住民族のマオリ族とアルバトロスとの間には歴史的に深い関係があります。

- アルバトロスの涙

アルバトロスは捕食する時一緒に海水を飲み込んで嘴(くちばし)の根本から塩水を排出します。目から涙が落ちているように見えるため、マオリ族の間では繁殖して陸に来ているアルバトロスが海の生活を懐かしく思い泣いていると語られていました。マオリの諺(ことわざ)や tukutuku ( 歌や壁を飾る織物)のパターンにも盛り込まれています。 - 食糧として

アルバトロスの卵と雛はChatham Island(チャタム島)に住んでいた Moriori (モリオリ族)の重要な食糧源でした。モリオリ族の人々は絶壁に近い海外線に巣作っているアルバトロスに近づくため、乾燥下亜麻や海藻で作ったいかだをつたってよじ登っていました。

ニュージーランド本土では、マオリ人の昔の集落の跡地からアルバトロスの骨が発見されています。ひな鳥の骨は発見されてないことから、当時は本土にコロニーはなく、成長した鳥が海上で捕食中に捕らえられと言われています。 - アルバトロスは美しさと力強さの象徴

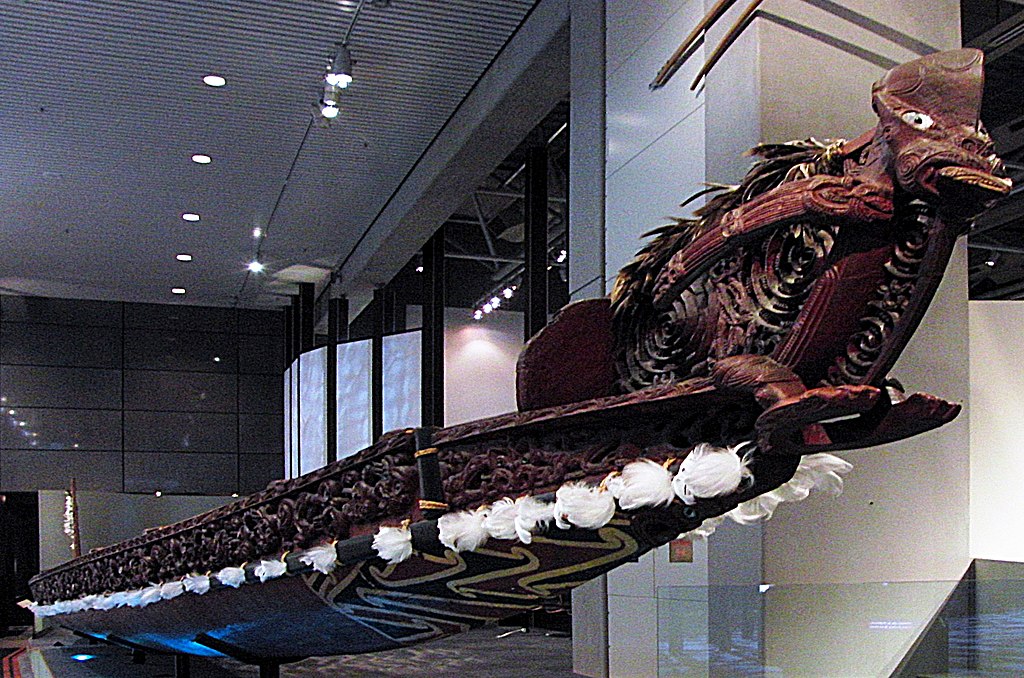

マオリ族にとってアルバトロスの白い羽は美しさと力強さを象徴し、アルバトロスの羽や骨のペンダントは、部族で位が高い人が付けていました。白い羽はまた、waka ( ワカ:カヌー)の飾りとしても用いられています。

アルバトロスこぼれ話

本来のアルバトロスについての話題から離れて、どうして? というよもやまな質問に答えます

- アホウドリと呼ばれるのは?

アルバトロスは上の動画を観てお分かりのように、人間への警戒心が薄く、近くで仲間が殺されてても逃げないため、アホウドリと呼ばれるようになった - ゴルフのアルバトロス

パー4またはパー5のホールで3打少なく打つこと(パー、をアルバトロスといいます。これはアルバトロスが地面や水面に足をつかず長時間飛ぶことから来ています。

あとがき

3番目の動画を見てあらっと思われた方は多いかと思います。大きな翼を持ち力強いイメージとは対照的に、人によく懐いて従順でとても可愛いですよね。そこがアルバトロスの魅力の一つではないでしょうか。

でもそのおかげで、日本ではアホウドリという可哀そうな名前が付けられてしまったことはいただけませんが。。。

15以上前の話ですが、同じく南島にあるKaikoura(カイコウラ)でホエールウォッチングをしていた時に、ロイヤル・アルバトロスを見たことがあります。

その数年後にタイアロア岬を訪れたのですが、その時は諸事情でツアーに参加できず残念ながら見ることができませんでした。

また、オッタゴ半島に行く機会があれば次回は是非ともツアーに参加してみるつもりです。それまではライブストリーミングを見て楽みたいと思います。

Ngā mihi

wonderer